座舱域控芯片,简而言之,就是对座舱域进行控制的芯片,它相当于座舱的大脑,负责处理和控制座舱内各类设备的信号。当你坐进一辆最新款的智能汽车,所感知到的响应迅捷的中控大屏、精准流畅的语音交互以及智能化的多屏互动背后,都离不开座舱域控芯片的强大支撑。这块看似微小的半导体器件,已成为定义现代汽车智能化体验的“神经中枢”,牵引着汽车从传统机械代步工具向“第三生活空间”的转变。

本期《晓莺说》,我们就重点聊一聊座舱域控芯片背后的技术生态、发展进程、市场格局以及未来趋势。

功能持续进阶,座舱域控芯片革新加速

如今,智能座舱已成为消费者购车的重要考量因素,也是整车厂差异化竞争的关键领域。据盖世汽车研究院统计,国内乘用车市场,智能座舱渗透率正以每年约11%的增速提升。2024年,国内乘用车智能座舱渗透率已达73%,其中新能源车市场智能座舱渗透率更是高达88%,接近标配水平。

随之,座舱域控搭载率也快速提升。2024年,中国市场座舱域控前装交付量达到674.4万套,搭载率由2023年的16.2%大幅提升至29.4%。2025年1-4月,中国市场座舱域控前装交付量达到247.5万套,搭载率更是提升至37.3%。

座舱域控提速“上车”,座舱域控芯片用量自然也快速上涨。据盖世汽车研究院智能座舱配置数据显示,2024年,国内乘用车市场智能座舱域控芯片装机量累计约690万颗(不包含进出口和选配,下同),2025年1-4月,国内乘用车市场智能座舱域控芯片装机量累计约250.7万颗,同比大涨72.7%。

而在持续增长的装机量背后,如同座舱域控从分布式电子化到智能化集中控制再到跨域融合的发展轨迹,座舱域控芯片也经历了逐步演进的过程。

上世纪九十年代,汽车座舱电子系统初显电子化雏形。当时的座舱芯片仅用于驱动基础音频播放和简易娱乐功能,算力需求极低,大多采用MCU或低性能SoC即能满足要求。进入21世纪,伴随车载导航与通信技术的渗透,座舱芯片开始集成更多功能模块,处理能力显著提升,为智能座舱的诞生埋下伏笔。

2015年前后,随着中控大屏、液晶仪表、车联网等需求大规模爆发,MCU的算力和并行处理能力无法满足多任务协同需求(如同时处理导航、影音、车辆信息),高算力SoC正式登上汽车产业的历史舞台。

高通骁龙8155芯片;图片来源:高通

这一时期,高通、瑞萨等消费电子与汽车电子巨头率先布局,其芯片方案通过异构多核架构实现导航、影音、车联网等功能的融合。尤其在2019年,高通8155芯片凭借均衡的性能与功耗表现,成为中高端车型的标配,奠定了“一芯多屏”的硬件基础——即单一SoC驱动中控屏、仪表盘、HUD等多块显示屏的技术架构。

2022年后,舱驾融合成为汽车电子电气架构升级的核心趋势,在降本与算力共享的双重驱动下,座舱芯片进入“跨域整合”新阶段,技术路径从多芯片过渡向单芯片演进,2024-2025年迎来量产爆发期。

2025上海车展期间,上汽通用别克搭载「逍遥」超级融合架构,北汽集团的舱驾融合AI平台,都是基于支持舱驾融合的高通8775芯片打造。而近期博世宣布与国内头部车企达成了基于高通SA8775P座舱域控制器项目定点,覆盖多款车型,首款量产车型预计于2025年下半年投产。

再比如本土芯片公司黑芝麻智能联合东风汽车、均联智行基于黑芝麻武当C1296芯片打造的舱驾一体化方案已正式进入量产阶段,将率先搭载于东风汽车旗下多款新车型,计划于2025年底达到量产状态。

图片来源:黑芝麻智能

值得注意的是,在舱驾融合方案迎来量产阶段的同时,AI大模型也正在重塑座舱芯片的技术竞争维度。随着DeepSeek等端侧大模型吸引众多车企接入,座舱芯片进入“场景定义性能”的全新时代。

以芯驰科技为例,其于2023年发布的X9SP,就已经实现AI算法的本地部署,支持车内多模态感知和云端大模型交互。今年上海车展期间,芯驰科技发布了最新一代AI座舱芯片X10。据悉,X10系列产品采用专为AI计算优化的ARMv9.2 CPU架构,CPU性能高达200K DMIPS,同时还集成了1800 GFLOPS GPU和40 TOPS NPU,并配置了高达128-bit的LPDDR5X内存接口,速度可以达到9600 MT/s,实属行业领先。此外其还为整个系统提供了154 GB/s的超大带宽,不仅着眼于现在,还为后续更多的AI应用留足了空间。

展望未来,座舱芯片的边界仍将持续扩展。例如在制程工艺方面,主流芯片制程从7nm向4nm及以下迈进,且随着技术迭代深入,下一代芯片将向4nm、3nm演进;集成度上,随着智能座舱融合度增加,舱驾一体甚至舱驾域一体的普及,单芯片集成度将持续增加,这种集成化趋势推动芯片封装向更大规格发展,以容纳更多核心与高速接口。

总而言之,从机械仪表到虚拟助手,从单一屏幕到深度融合的“第三生活空间”,座舱域控芯片的演进,不止是技术的升级,更是汽车从交通工具向智能移动终端转型的核心驱动力。当座舱域与驾驶域甚至其他板块的加速融合,这颗整合算力的“数字灵魂”,正在重塑我们对未来出行体验的想象。

外资主导市场,国产供应商持续突破

在智能座舱芯片市场,外资巨头凭借深厚的技术积累和先发优势,长期占据主导地位。

从盖世汽车研究院公布的2024年座舱域控芯片供应商装机量排行前十榜单来看,前三名高通、超威半导体(AMD)和瑞萨电子,合计占据超85%的市场份额,其中高通的市占率高达70%,从2025年1-4月数据来看,高通的份额持续攀升,已占据76%的绝对主导地位。

高通之所以能够成为智能座舱芯片领域的“领头羊”,缘于其手握“王牌”产品,且不止一个。

尤其是于2019年发布的采用7nm制程工艺的骁龙8155芯片,凭借流畅的车机交互体验和强大的多媒体处理能力,受到众多车企的追捧。从2024年来看,搭载骁龙8155芯片的车型包括星越L、博越L、捷途旅行者、瑞虎8 Pro、深蓝S07、银河L7、小鹏MONA M03等诸多热门车型。

除了骁龙8155芯片之外,高通于2021年推出的采用5nm制程工艺的骁龙8295芯片近两年的应用也在大范围铺开。据盖世汽车相关统计数据显示,2024年,有约50款车型(含2024年公布但未启动交付车型,如零跑B10、小鹏G9等)采用骁龙8295芯片,其中排在前五位的是理想L6、小米SU7、奔驰E级、ZEEKER 001以及理想L7。

另一数据同样反映了高通在座舱域控芯片领域的强势地位。2024年,在座舱域控市场份额前十厂商中,除和硕/广达外,其余厂商均是高通座舱域控芯片的“用户”。其中,德赛西威超50万套座舱域控采用的是8155芯片,另有超10万套采用了8295芯片。

排在高通之后的,同样是从消费电子芯片领域跨界而来的超威半导体,2024年其座舱域控芯片装机量为66.86万颗,市场份额占比为9.7%,主要来自于为特斯拉代工的和硕与广达,对应车型为Model 3与Model Y。

瑞萨电子在2024年排位第三,该年度其座舱域控芯片装机量超38万颗,市场份额为5.5%。德赛西威是其主要客户,有近20万套座舱域控采用的瑞萨的M3或H3芯片。除德赛西威外,这两款芯片也用于安波福、佛吉亚、华阳通用的座舱域控产品中。配套量居高的车型包括哈弗大狗、坦克300、红旗HS5等等。

值得注意的是,从2024年前十榜单中可以看出,瑞萨电子的市占率与排在第四及第五位的芯擎科技和华为已相差不多。接着在2025年1-4月,华为与芯擎科技的市占率则已反超瑞萨电子,此外芯驰科技与联发科的排名也进一步提升。这呈现出本土供应商的向上势头。

近年来,智能座舱在国内迅猛发展,紧抓这一关键窗口期,不少本土供应商实现了关键技术突破,逐步拿下更多市场份额。

据盖世汽车研究院智能座舱配置数据显示,2024年,在国内座舱域控芯片市场,国产芯片占比已经超过了10%,而2023年尚不足3%,提升显著。

在这之中,芯擎科技的贡献不小。据悉,芯擎科技目前的主要产品是7nm高算力车规级芯片“龍鹰一号”,该款芯片于2021年底发布,2023年正式量产并实现规模化交付,已累计获得国内外多家车企30余款主力车型定点。

图片来源:芯擎科技

2024年,凭借为银河E5、领克08 EM-P、领克07 EM-P、领克06 EM-P等多款车型配套,芯擎科技成功赶超英特尔、三星和德州仪器三大巨头,排名第四,相较于2023年上升三个席位,市占率从2023年的1.6%增长至4.8%,增幅达300%。2025年1-4月,其排位虽仍是第四,但与排在第三的华为差距极小。

联发科则凭借旗下8675芯片,配套于长安CS75 PLUS、深蓝G318等车型,实现了成绩的提升。回看2023年座舱域控芯片装机量TOP10榜单,联发科并不在其中,而在2024年,其成功闯入TOP10,位居第10位,而后在2025年1-4月,又晋升到了第七位。

市场激战正酣,市场格局仍存变数

随着汽车智能化、网联化浪潮的持续推进,座舱域控渗透率正持续提升,座舱域控芯片作为支撑各类智能功能的基础硬件,其市场容量也随之水涨船高。

当然,在座舱域控芯片领域,竞争也势必日趋激烈。

不可否认,高通的市场壁垒依然坚固,这是高通长期的技术迭代和生态构建。从骁龙620A到820A,再到8155和8295,以及Cockpit Elite和8775,高通在制程、算力、AI能力上始终保持领先。与此同时其还拥有完整的软件生态和车企合作网络。通过神经处理SDK、Snapdragon Ride开放平台等自研工具链构建生态,其使得车企和Tier1能够快速部署智能座舱功能。此外,高通在车载通信领域的领先地位也进一步巩固了其在汽车电子中的核心角色。这种“硬件+软件+通信”的全栈能力,让高通在智能座舱市场形成了难以复制的竞争优势。

当然,高通的成功还在于其精准的市场策略,其以梯度化产品矩阵实现了全域渗透,并不断加速市场下沉,举例来说,8155芯片最初多用于中高端车型,但如今已下沉至10万级车型,如比亚迪海豚等,8295芯片也从30万以上高端市场,逐步渗透到20万级车型,如智己LS6等。

但挑战的暗流也正在涌来。

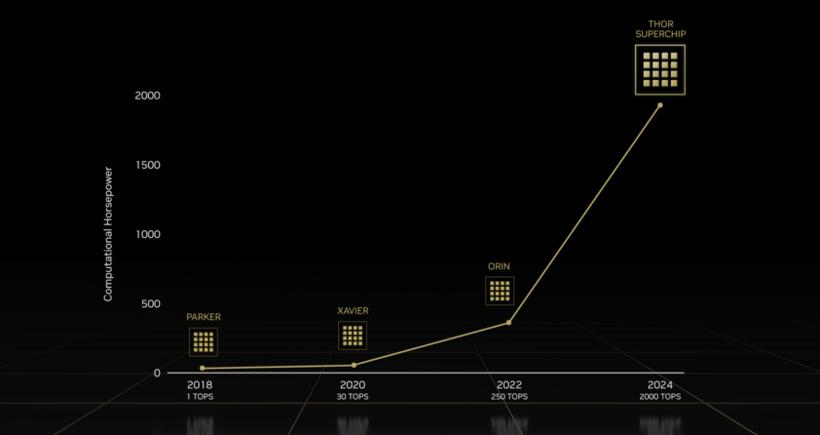

一来,其它外资企业并未就此止步,而是不断出招,寻求突破。例如英伟达以Thor芯片为核心,凭借高达2000 TOPS的算力强势切入,实现单芯片同时驱动自动驾驶与座舱系统,并通过Transformer模型架构支持跨域任务的实时协同。瑞萨已推出其第一枚车载3nm Chiplet芯片,据悉这是一颗融合芯片,目光不再只是座舱、智驾、网关的单个系统的发展,而是造全能的、跨域的控制、计算系统。英特尔亦推出了首款SDV SoC产品,利用Chiplet架构与AI增强技术提供全新可扩展方案。诸如此类的技术创新,有望为这些外资企业争取到更多的市场空间。

图片来源:英伟达

二来,本土势力的崛起已非零星火花,且国产替代还迎来多重契机。一方面,全球芯片供应危机暴露了过度依赖进口的风险,促使主机厂重新审视供应链安全;另一方面,中国新能源汽车的快速迭代对芯片定制化需求强烈,而国产供应商凭借地理与协作优势,正以敏捷开发抢占定制化蓝海。

此外,政策层面的大力支持为国产座舱域控芯片发展创造了前所未有的有利环境,推动这一产业在技术突破、市场渗透和产业链协同上实现跨越式增长。中国政府将智能汽车芯片纳入国家战略范畴,通过顶层设计、资金扶持与产业政策的多维联动,为本土企业铺平了发展道路。在财政支持方面,中央及地方政府也给予了很大的支持,例如上海市提供最高5000万元的研发补贴,深圳市设立30亿元产业引导基金等。

综上来看,座舱域控芯片市场正处于动能强劲、格局演进的深刻变革期。一方面,汽车智能化与网联化的澎湃浪潮持续推高产业天花板,驱动着底层硬件需求的结构性扩张;另一方面,国际巨头的技术积淀与全栈能力虽仍构筑起显著壁垒,但产业生态格局并非铁板一块。本土力量的系统性崛起正逐步重构竞争维度,凭借垂直整合优势、敏捷定制响应以及对本土需求的深刻理解,其在技术路径创新与差异化价值塑造上展现出强劲生命力。叠加全球供应链重构的历史机遇、新能源汽车快速迭代的定制窗口,以及国家战略层面在技术攻关、资金配套、产业链协同等方面构筑的强大支撑体系,座舱域控芯片领域的技术主权与产业生态正迎来本土突破的关键拐点。

联系邮箱:info@gasgoo.com

求职应聘:021-39197800-8035

简历投递:zhaopin@gasgoo.com

客服微信:gasgoo12 (豆豆)

新闻热线:021-39586122

商务合作:021-39586681

市场合作:021-39197800-8032

研究院项目咨询:021-39197921